Клинический случай первичной гемангиосаркомы межжелудочковой перегородки с сопутствующим синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта у собаки/ Clinical case of primary interventricular septum hemangiosarcoma with concurrent WPW syndrome

Еще фото

Автор (ы): М.В. Назарова, ветеринарный врач –- кардиолог; В.В. Фроленко, ветеринарный врач, специалист отделения визуальной диагностики, кардиолог

Организация(и): Ветеринарный центр малоинвазивной хирургии и диагностики «Комондор»

Журнал: №6-2017

Ключевые слова: гемангиосаркома, ВПВ-синдром, предвозбуждение желудочков

Key words: Hemangiosarcoma, WPW syndrome, ventricular pre-exitationАннотация

Аннотация

Гемангиосаркома – один из видов новообразований сердца, встречаемых у собак и кошек. В случае с 10-летним ретривером это образование затронуло межжелудочковую перегородку, привело к ее значительной гипертрофии и спровоцировало возникновение желудочковой аритмии, которая, в свою очередь, привела к проявлению до этого времени скрытого синдрома Вольфа–Паркинсона–Уайта (ВПВ). В связи с тем что первичная опухоль сердца привела к метастазированию и обширному распространению очагов по паренхиме легких, на момент поступления пациент уже оказался некурабельным.

Summary

Hemangiosarcoma – is one type of the heart tumors that appears in a dog and cat. In our case, 10 y o golden retriever, this tumor occupied interventricular septum and lead to its severe hypertrophy and provoked ventricular arrhythmia, which by the way lead to visual signs of WPW-syndrome. As far as that primary mass widely expanded in a lungs – to the moment of first presentation patient was already incurable.

Описание клинического случая

Золотистый ретривер, не кастрированный самец 10 лет, поступил в клинику с жалобами на снижение аппетита в течение 2 дней, также владельцы наблюдали одышку и снижение активности. К тому же, около месяца назад у собаки появились хрипы в верхних дыхательных путях, похожие на храп, проявляющиеся чаще во время сна.

При осмотре были выявлены: дыхательная недостаточность (смешанная одышка с частотой около 50 в минуту), аритмия, признаки дегидратации, дефицит пульса и лихорадка (Т 39,6).

После осмотра была проведена комплексная визуальная и лабораторная диагностика.

Данные исследований следующие.

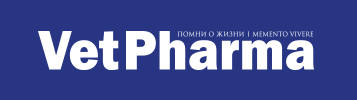

1. Рентгенография выявила кардиомегалию, диффузный мелкоочаговый интерстициальный и умеренно выраженный альвеолярный паттерны. С учетом совокупности изменений предполагалось наличие пневмонии, не исключалась метастатическая болезнь (рентгенограммы – рис. 1А, 1Б).

2. При ультразвуковой диагностике органов брюшной полости выявлены фокусы низкой плотности в паренхиме семенников, простаты и селезенки; минеральные включения в паренхиме печени.

3. По УЗИ грудной полости выявлены множественные мелкоочаговые изменения и В-линии в паренхиме легких.

4. Анализы крови – лейкоцитоз 35,6 тыс. и нормохромная нормоцитарная анемия (гематокрит 35,6%).

5. По данным эхокардиографического исследования выявлено утолщение в базальной части межжелудочковой перегородки до 30 мм (рис. 2), субъективно – без изменений эхогенности и структуры миокарда, а также диастолическая дисфункция 2-го класса и недостаточность клапана аорты 2-й степени. Участок гипертрофии мог носить воспалительный или метастатический характер.

6. При проведении электрокардиографии отмечен регулярный синусовый ритм, частотой 100 в минуту, с частыми мономорфными одиночными желудочковыми экстрасистолами за 5 минут мониторинга (которые носили характер бигеминии), а также нарушения проводимости внутри правого предсердия (наличие предсердной Та-волны) (рис. 3)

Совместно с владельцем было принято решение о том, чтобы оставить собаку в условиях отделения интенсивной терапии, начать лечение и мониторинг, а также сразу провести холтеровский мониторинг – для выявления значимости желудочковых нарушений ритма.

В процессе проведения интенсивной терапии (поддерживающая инфузия и антибиотикотерапия, кислородный бокс) состояние собаки было нестабильно тяжелым. Была отмечена периодическая регургитация белой пеной. При этом животное принимало корм и воду, а на пробной прогулке был диурез и дефекация слабооформленным стулом.

Через несколько часов в стационаре состояние собаки резко ухудшилось, и во время взятия артериальных газов крови (для оценки необходимости начала искусственной вентиляции легких) резко наступили остановка дыхания и асистолия. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными. В процессе сердечно-легочной реанимации (СЛР) врачами отмечен феномен электромеханической диссоциации.

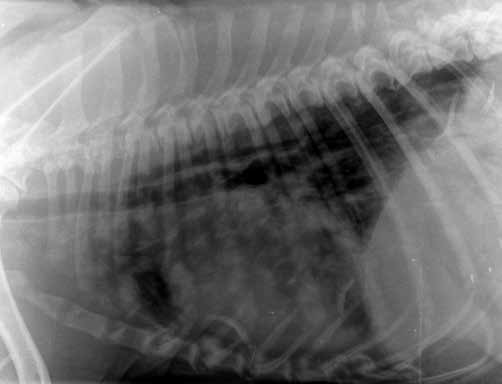

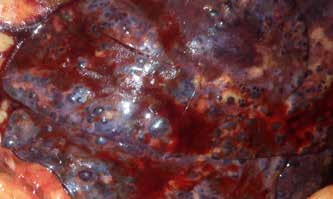

Было проведено патологоанатомическое исследование с целью уточнения причины смерти и выявлены: крупное образование в базальной части межжелудочковой перегородки, а также диффузное генерализованное поражение легких с множественными мелкими очаговыми образованиями (рис. 4А-Г).

Фрагмент измененной межжелудочковой перегородки, а также часть доли легкого были отправлены на гистологическое исследование.

Холтер

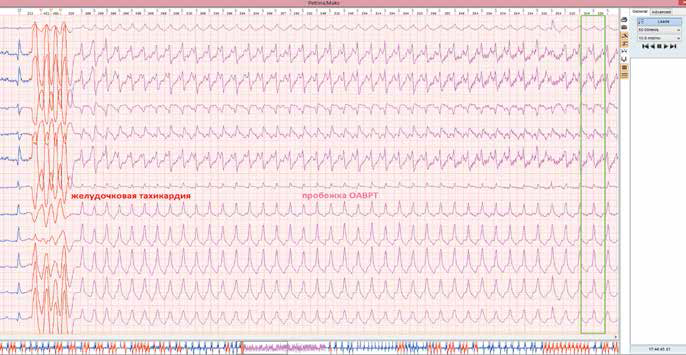

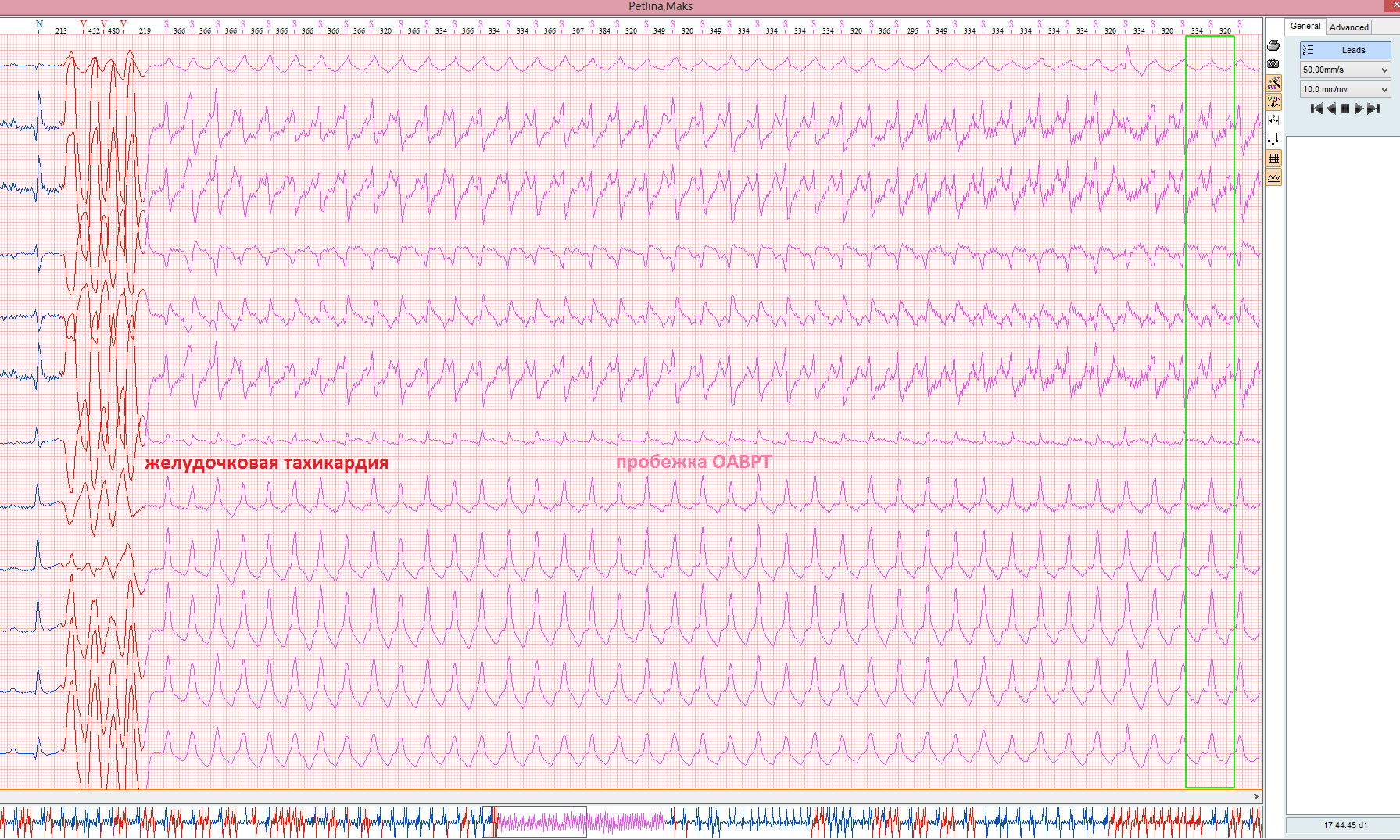

При анализе записи 6 часов холтеровского исследования было выявлено: на одном из фрагментов синусового ритма с низкой ЧСС – наличие дельта-волны и укорочение PQ-интервала (феномен предвозбуждения желудочков), пробежка неустойчивой ОАВРТ (ортодромной атриовентрикулярной реципрокной тахикардии), которую запустил залп желудочковой тахикардии с частотой 512 уд/минуту. Также были выявлены множественные желудочковые нарушения ритма в виде одиночных экстрасистол, куплетов и пробежек неустойчивой мономорфной желудочковой тахикардии (рис. 5А-В).

Также отмечено, что ближе ко времени смерти эпизоды пробежек желудочковой тахикардии участились и стали носить «жизнеугрожающий» характер, а во время СЛР по поводу асистолии на записи среди множества помех, создаваемых механическими действиями реаниматологов, был выявлен ритм по типу синусовой брадикардии с последующим замедлением и асистолией.

Гистология

Спустя несколько недель был получено заключение патоморфолога, на основании которого были поставлены следующие диагнозы.

1. Межжелудочковая перегородка – гемангиосаркома низко дифференцированная с эпителиоидным паттерном.

2. Легкие – множественные метастазы гемангиосаркомы; диффузные выраженные острые геморрагии и многоочаговый выраженный гистиоцитоз и гемосидероз.

По словам патоморфолога, можно было также отправить материал для проведения иммуногистохимического (ИГХ) анализа (на виментин и фактор Виллебранта), но в целом гемангиосаркомы не требуют подтверждения ИГХ.

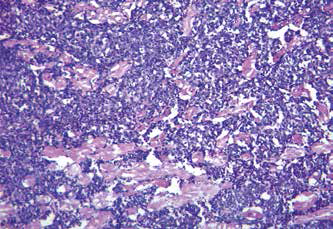

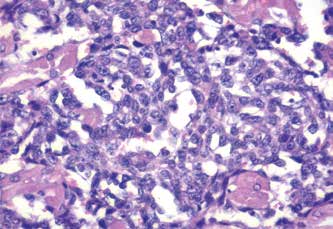

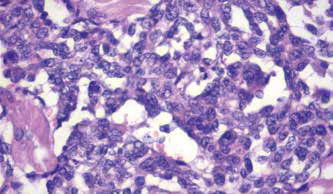

На фотографиях представлены окрашенные срезы ткани межжелудочковой перегородки и легкого.

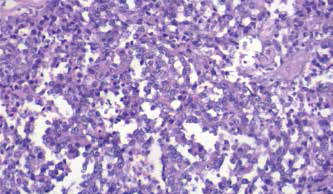

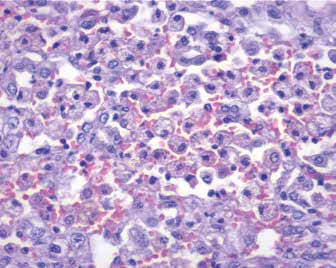

Рис. 1–5 (межжелудочковая перегородка). Неограниченная опухолевая масса, сформированная солидными полями из клеток, их гнездами и сосочками. В опухолевой массе отмечается формирование множественных мелких капилляров, заполненных эритроцитами. Опухолевые клетки с умеренной эозинофильной цитоплазмой хвостатой формы, с нечеткими контурами. Ядра резко полиморфные, округлой и овальной формы, среднего и крупного размеров, с глыбчатым хроматином и 1–3 хорошо визуализируемыми нуклеолами. Митозы представлены в обильном количестве (до 5 в полей зрения х400 ).

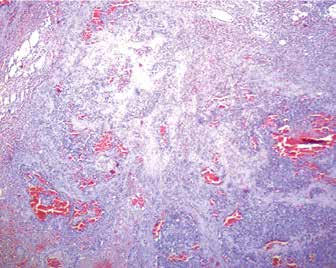

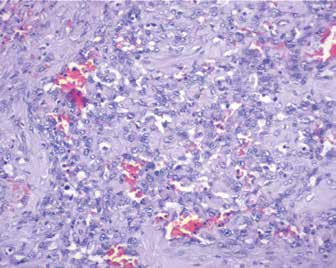

Рис. 6–8 (легкое). Представлены множественные опухолевые узлы, сформированные клетками с веретеновидной эозинофильной цитоплазмой с нечеткими контурами. Клетки формируют многочисленные сосудистые пространства, заполненные эритроцитами. Ядра резко полиморфные, овальной формы, с глыбчатым хроматином и 1–3 нуклеолами. Митозы представлены обильно. В окружающей паренхиме отмечаются диффузный выраженный эритроцитоз и многоочаговые агрегаты из макрофагов с фагоцитозом коричневого пигмента (вероятно, гемосидерин).

Заключение

Приведенный клинический случай показывает, насколько тернистым может оказаться путь постановки диагноза и как далеки от реального могут быть предварительные диагнозы, поставленные на основании клинического обследования и методов визуальной и лабораторной диагностики.

Без проведенного патологоанатомического и последовавшего за ним гистологического исследования предположить, что основным источником болезни была первичная гемангиосаркома межжелудочковой перегородки, было бы практически невозможно.

Выявленные в результате холтеровского мониторинга находки позволили подробнее проанализировать события, предшествовавшие остановке сердца: во-первых, обнаружен синдром ВПВ (который в гуманной медицине также чаще всего проявляется именно на фоне сопутствующего заболевания миокарда и провокации экстрасистолами из желудочков или предсердий). И, во-вторых интересным оказался разбор электрофизиологических событий, предшествовавших асистолии (учащение желудочковой аритмии, приобретение ею более угрожающего характера и феномен псевдоэлектромеханической диссоциации, возникшей на фоне того, что желудочки «опустели» от частых и невероятно быстрых пробежек тахикардии, достигающих 500 в минуту).

Назад в раздел